第2学年「ESD探究」、第3学年の「総合的な探究の時間」でも、課題研究の活動が開始されました。

第3学年では、2年生のときに行ったESD課題研究の内容を、班でポスターや論文にまとめるため、クラウド上でのデータの共有の方法について確認しました。今年度から本校で使用できるChromebookとWi-Fi環境を利用し、早速ポスターの作成に取りかかっています。生徒は、Googleドライブの使用方法もスムーズに理解できたようで、作業も自分たちで進めることが出来ています。

第2学年では、班分けが行われ、研究の「問い」について検討が始まりました。本年度は9つの傘に分かれて活動します。それぞれの傘の内容に合った問いを持ち寄って検討している最中です。

また本年度は今までの課題研究の「問い」を検索できるよう、「校内検索システム」を更新しています。生徒はパソコン上で、検索し、詳しい内容を課題研究論文集で確認しながら、「問い」の検討を行うことが出来ていました。

さらに「もっと詳しく知りたい!」という生徒は、3年生に直接質問に行くことができるよう、第2・3学年で連携を行いました。たくさんの2年生が3年生へ積極的に質問に行っており、3年生も丁寧に対応できていました。お互いを高め合うことが出来る、充実した連携になりました。

令和2年度 第2学年 ESD課題研究 論文作成〈56期生用〉

研究論文執筆用テンプレートをアップロードします。

各自ダウンロードし、執筆を行ってください。

令和2年度 第2学年 「ESD課題研究」 中間発表

下記の日程で、令和2年度「ESD課題研究」中間発表会を実施しました。

令和2年12月10日(木)13:30~15:20

本年度のESD課題研究は、以下の10の傘に分かれ、グループでの課題研究に取り組んでいます。

傘1「地域」 傘2「表現」 傘3「自然」 傘4「運動」

傘5「福祉」 傘6「歴史」 傘7「環境」 傘8「文化」

傘9「情報」 傘10「国際」

生徒たちは、これまで研究してきた内容について、ポスター(A3用紙8枚程度)にまとめ、中間発表を行いました。全ての生徒が自分の班の研究発表を1人で行う「プレゼンツアー」形式をとりましたが、多くの生徒が自らの研究をしっかりと報告することができました。SSH運営指導委員の先生や第一薬科大学の先生方にアドバイザーとして入っていただき、様々な助言をいただくこともできました。また、今年度は各傘から一班ずつZoomを用いたオンライン発表を行い、保護者の方や、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため来校が困難な他校の先生方にも参観していただきました。

今回の指導・助言を活かし、各班再調査を行います。次年度6月の最終発表会と論文執筆に向けて、内容のブラッシュアップを目指します。

実験で使用した色見本を用いて できるだけわかりやすく Zoomでオンライン配信中

発表しています 説明しています

令和2年度 第2学年 「ESD課題研究」 フィールドワーク実施

2年生「ESD課題研究」の授業では、9月29日、11月11日にフィールドワークを実施しました。生徒たちは、それぞれの班で立てた研究の問いと行動計画に従って、実験・調査を行いました。校内に限らず、山笠ナビ編集部へ訪問してお話を伺ったり、近所の公園や道路の危険な場所について調査したりと、積極的に活動に取り組みました。順調に進んだ班もあれば、改善を要する班もあり、自分たちの計画の未熟さに気づいた生徒もたくさんいました。今後は、12月10日の中間発表に向けて研究内容を整理し、発表準備を行う予定です。

ESD課題研究(第2学年)

令和2年度 第2学年 「ESD課題研究」 問い立て

新型コロナウイルス感染症拡大の影響で実施できなかったESD課題研究の授業が、6月24日(水)から、ようやくスタートしました!昨年度末に顔合わせした班のメンバーと約4カ月ぶりに顔を合わせ、春休み~休校期間中に考えたこと、調べたことをもとに早速「研究の問い」を立てるため、話し合いを始めました。今年度は「地域・表現・自然・運動・福祉・歴史・環境・文化・情報・国際」という10の傘のもと、身の回りの疑問からの問い立てに取り組んでいます。素朴な疑問を、調査・実験可能な「問い」へ発展させることは簡単なようでかなり難しく、言葉の定義や先行研究を調べながら、多くの生徒が頭を抱えています。課題研究の要で要である「問い」をより良いものにするため、さらに班で協議しながら考えをまとめ、深めていきたいと思います。

問い立て、今後の計画についての 図書館での調査活動の様子 班での協議活動の様子

全体説明

<55期生用>

研究論文執筆用テンプレートをアップロードします。

各自ダウンロードし、執筆を行ってください。

研究論文作成用のテンプレート(word)をアップロードします。

配布された資料等を確認しながら、各自ダウンロードし、執筆を行ってください。

(参考)

<中間発表会>

下記の日程で、令和元年度「ESD課題研究」中間発表会を実施しました。

1月29日(水) 5~7限 本校体育館にて

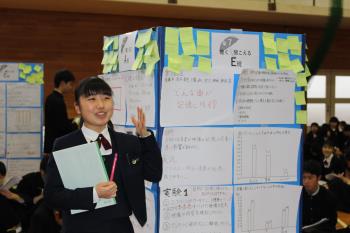

生徒たちは、これまで研究してきた内容について、プレゼンシート(A3用紙8枚)にまとめ、中間発表を行いました。各班趣向を凝らしたプレゼンシートを作成しており、5分間の研究発表は複数人で分担することなく、それぞれが自分の班の研究発表を1人で行うプレゼンツアー形式をとりましたが、多くの生徒が自らの研究をしっかりと報告することができました。研究そのものが上手くいかなかった班もありましたが、上手くいかなかった原因や理由を彼らなりに分析し、改善点を考え、それらを発表していました。質疑応答の場面でも、例年にくらべて多くの生徒が質問を行っており、付箋に研究のアドバイスを熱心に書き込むなど、充実した中間発表会になりました。今後は、論文作成に向けて研究内容や改善点を整理する予定です。

発表会全景①

発表会全景②

発表会全景③

アドバイスを記入した付箋の貼られたプレゼンシート

発表の様子1

発表の様子2

発表の様子3

発表の様子4

下記の資料は、プレゼンシートを作成するにあたり使用したワークシート及び配布資料です。

<フィールドワーク>

下記の日程で、今年度の「ESD課題研究」フィールドワークを実施しました。

7月10日 5~7限

9月25日 5~7限

生徒たちは、それぞれの班で立てた研究の問いと行動計画に従って、フィールドワークを行いました。校内に限らず校外の施設に訪問する班も見られ、積極的に活動に取り組みました。自ら立てた問いに挑戦する中で、順調に進んだ班もあれば、改善を要する班もあり、問いそのものの不備や、自分たちの計画の未熟さに気づいた生徒もたくさんいました。

今後は、中間発表に向けて研究内容を整理し、発表準備を行う予定です。

スマートフォンを利用して、被験者の脈拍を計測している。

文字と色の情報が人の認識にどのような影響を与えているか、実験中。

聴いている音楽のテンポの違いで、時間間隔に変化が見られるか、計測している。

屋外にて、走る速さを測定している。

アンケート結果を、円グラフにまとめている。

本のページを互い違いに挟んで生まれる摩擦力が、どれほど強いのかを調べている。

<初回ガイダンス・アイスブレイク>

今年度初めには、全体に向けたガイダンスを行った後に、研究グループのアイスブレイクを目的に、THE SDGs Action Cardgame 「X(クロス)」を使用し、課題解決に向けた様々なアイデアを出し合って、親睦を深めました。

<問いの設定>

今年度は研究をより明確化するために、「研究テーマ」ではなく「研究の問い」という呼び方で問いの設定を行いました。約1ヶ月かけて、資料プリントを参考にしながら、先行研究を調べたり、担当教員や大学の研究者の方々と議論を繰り返したりして、「研究の問い」を設定しました。また、第二学年団の教員同士でも、生徒に対してどのようにフィードバックを行うかについて議論しました。

最初はぎこちなさのあった生徒間の議論も、徐々に白熱してゆき、全員が真摯に取り組む様子が見てとれました。

平成31年2月26日(火)にESD課題研究発表会が本校の体育館で行われました。今年から外部公開となった発表会では、保護者の他に40名を超える来校者が訪れ、多くの発表を見学しました。生徒達はポスターセッション形式で発表を行い、1年間の成果を披露しました。

=ESD課題研究(第2学年全生徒対象)=

持続可能な開発に関する課題を設定させるとともに,探究活動で習得した探究の方法を活用した課題研究を行わせ,よりよい解決策を見つけることができる能力と創造的な思考力を育成するとともに,広く社会に貢献する意欲と態度を培います。

生徒たちは、探究活動を通じて培った,基礎的・基本的な知識及び技能を活用し,課題研究を行います。

「持続可能な開発」に関するテーマを生徒自らが設定し,設定したテーマに沿ったグループ(エネルギー,環境,国際理解,防災,生物多様性,世界遺産・地域文化財,気候変動等)において協働的に調査・研究を行います。

<テーマ設定>

1学年次に提出してもらった「興味の種記入用紙」を使って、80グループに分け各グループでESD課題研究で取り組むテーマ・仮説を話し合ってもらいました。(継続研究のため、本校の過去のテーマ・仮説が検索できるファイルを使用)